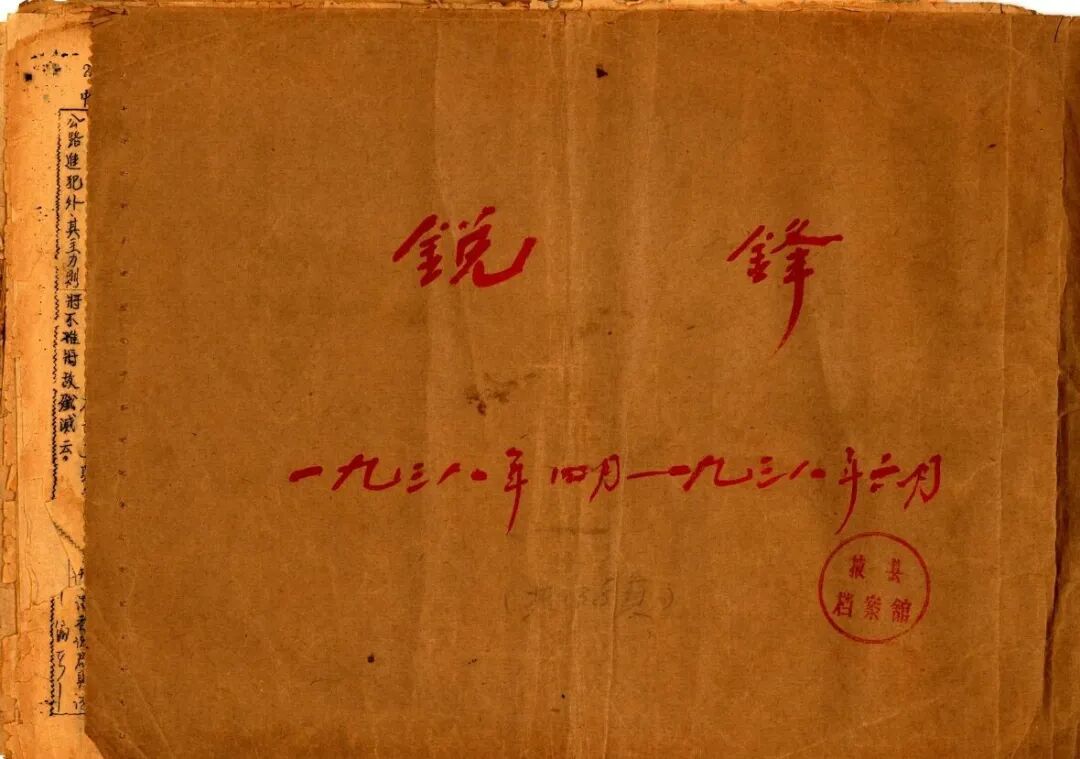

藏于档案馆的 “精神火炬”:1938 年《锐锋》报,以笔为枪守山河

在莱州市档案馆库房里,珍藏着一份并“不起眼”的小报——《锐锋》报,它在掖县(今莱州市)西由小学的油墨声中诞生,记录着1938年胶东半岛的战火与热血。这份仅印发40期、存续时间不足50天的日报,如同一把淬火的尖刀,在民族危亡之际刺破黑暗,在信息荒漠中点燃了民众觉醒的火种。

▲1938年《锐锋》报,作者供图

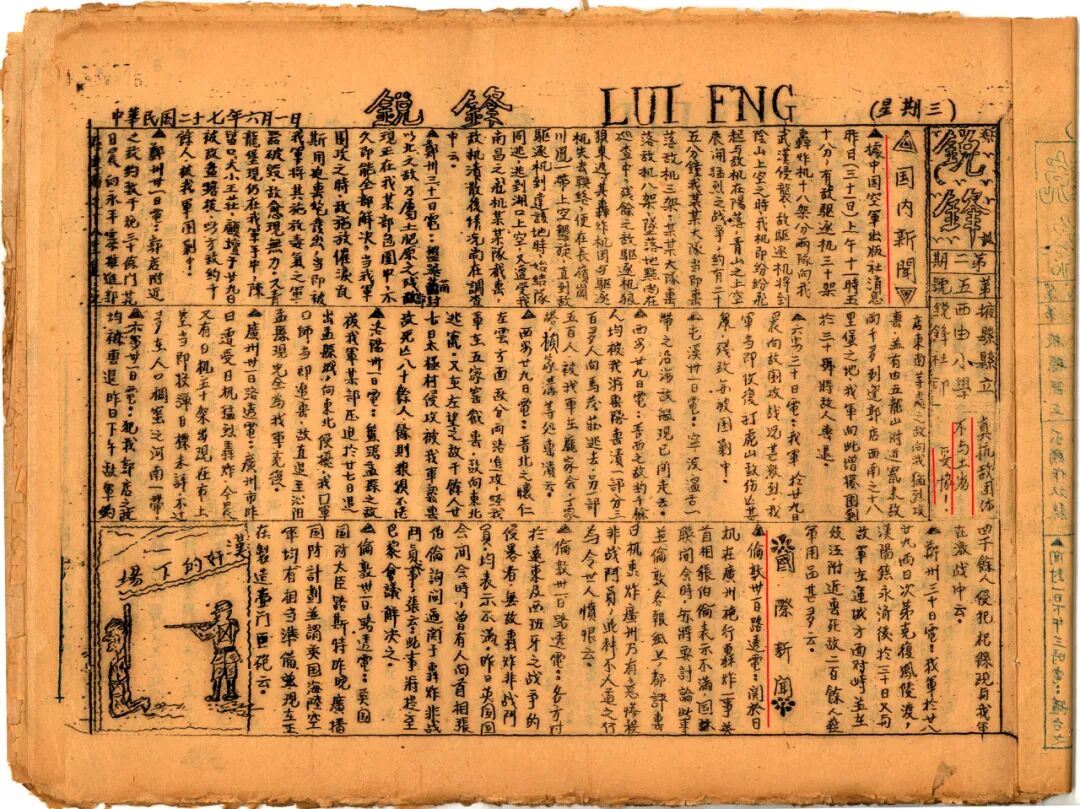

油墨未干处,尽是报国心

1938年4月24日,掖县西由小学的教职员工们用课桌当排版台,以收音机为信息源,在敌机的轰鸣声中创办了《锐锋》报。这份八开小报没有华丽的装帧,却在报头位置镌刻着震聋发聩的口号:“倭寇汉奸都是民众的仇敌!”“热血是我们的抗敌武器!”这些直白有力的文字,如同投向敌寇的标枪,宣告着普通知识分子的觉醒—当山河破碎之际,三尺讲台亦可成为战斗的阵地。

创刊者们以“日报”的姿态对抗时间的紧迫感。在信息闭塞的年代,他们获取国际电台对中日战局的评论,将“国际新闻”栏目化作放大镜,让民众看清法西斯必败的历史必然;他们追踪国内战场的风云变幻,在“国内新闻”中传递八路军英勇杀敌的捷报;更以“地方新闻”为解剖刀,既记录掖县民众自发组织的游击战,也毫不留情地针砭抗日队伍中的消极现象。这种“立足本土、放眼全球”编辑视角,在今天看来依然充满现代传播智慧。

铅字如刀剑,唤醒千万人

《锐锋》报的价值,在于它构建了一个完整的抗战话语体系。当“游击队是我们制敌无上法门”的口号与八路军战报并列,当谴责反动势力的呼声与战时经济政策同版,这份报纸完成了三重历史使命:它是信息中继站,将外部世界的抗战斗争转化为本土行动的指南;它是民意放大器,让农民、教师、商人的抗日诉求有了表达渠道;它更是精神催化剂,“拥护真正抗敌的八路军”的鲜明立场,在复杂战局中为民众指明方向。

▲1938年《锐锋》报,作者供图

在“地方新闻”栏目,既有“开展国防教育增加抗敌力量”的战时方针,也有“钱物支援前线”的军民协作,更刊登了“抵制进口货物”的经济斗争。这些带着本土特色的报道,将抗战从抽象的概念转化为具体的行动指南,成为每个普通人触手可及的事业。1938年6月《锐锋》报因战局变化停刊,后来合并于胶东特委党报《大众报》,虽持续时间短,但它的存在为掖县西由地区播撒下觉醒的种子。

纸页虽泛黄,精神永流芳

今天,当我们翻阅这些珍贵的史料,不应仅仅将其视为地方革命档案的补充,更应看到其中蕴含的精神密码。《锐锋》报的创办者们用行动证明:真正的新闻工作者,永远是时代的瞭望者与参与者。在信息爆炸的今天,这种“以笔为枪”的担当,这种“立足本土、服务人民”的初心,依然是我们需要传承的宝贵财富。

时间:2025-09-02

时间:2025-09-02

来源:兰台之家

来源:兰台之家

藏公安网备:54010202000062号

藏公安网备:54010202000062号