档案造假使不得 真就是真 假就是假

《<档案法实施条例>公布后——浙江丽水查处一起“虚构工龄”伪造档案案件》是前段时间在中国档案报上发布的一篇关于伪造档案的执法案件文章,关于档案造假小编有点想法,有点思考,共勉之吧!

档案防伪,小伙伴们你们有什么好主意?右下角留言,学习共享之!

档案是什么?

档案是记录,记录过往,记录曾经,记录逝去年华。

档案并不神秘,最普遍的档案载体是纸张,或许是一纸公文,或许是一份登记审批表格,留存下来的就是档案,藏于官方的就是最具有凭证价值的档案。

档案工作的底线是——档案是真的。

档案的真假表现在两方面,一则为内容信息的真假,二则为载体形式的真假。文字图表无改动,载体依附无变化,档案才为真。把控档案真假应从进馆之前和进馆之后两方面着手,实则说起来容易,做起来难,一直坚持下去更难。

1.进馆之前,档案是真的

档案形成于工作过程,是工作的记录。档案是真的,那么各项工作就必须严格按照规章制度的流程去开展,形成、运转、收集、整理、归档,一步一步,一环一环,形成有效工作链和证据链。

2.进馆之后,档案是真的

档案室、档案馆是档案的保管基地,其重要职责就是保管和利用档案。档案进入档案库房后,要能够保证档案不丢失、不损毁、不变质、不篡改。有档案是前提,能找到档案是关键,档案真实有效且能发挥用处是重点。

作为档案保管部门,辨别真假的薄弱项是进馆前的环节。档案工作的事前介入,不是保姆式的看管,事无巨细,严防死守,而是制度的有效制约,工作链和证据链环环相扣,各干其事,各负其责。档案室、档案馆的职责是收、管、存、用,“收”的是各部门、各兼职档案员收集齐全、真实有效、整理规范的档案,“管、存、用”的是移交归档档案。只有明确了职责,规范了流程,才能引起思想重视,才能做到认真谨慎,才能减少问题、事故的发生。

档案造假,是利益驱使,追名逐利,铤而走险,以身犯法,必将自食其果。自以为改俩文字而已,谈何轻重,何必大惊小怪。殊不知,那俩字的改动,已涉及篡改、伪造档案资料,轻则纪律处分,重则刑事处罚,甚至牢狱之灾。

人事档案是档案造假的重灾区,其中以年龄犹为甚,为了职务升迁有优势、延缓退休时间,想方设法将出生年月填小;为了资历资格更高,假学历假文凭;为了隐瞒过去,只放表彰奖励,不放处罚过错材料等等。

人事档案造假,小编没有遇到过,毕竟没有管理过人事档案,但是听说过很多案例,网上也看到过很多有关的新闻。造假事例骇人听闻、匪夷所思,真的无法想象冠冕堂皇之下居然能做出这样的事情。

和丽水案件类似的骗保案例倒是遇到过,还就是前不久……

一天,社保部门的同志拿着我们出具的馆藏档案打印件,要求我们核实真假。现在为解决群众档案利用需求,一般都是查询到档案后,给其出具扫描件的打印件,打印件一般都是黑字白底,签署出自我馆馆藏之类文字和日期,再加盖档案利用章,这个打印件就是解决问题矛盾的档案凭证。

那打印件乍一看,像真的,连我这样的专业人士也没有发现异常。后经同事解释,正文部分是真的,和原件一模一样,无异常,而附件是假的,看起来真,实则假。那利用者将档案馆出具的档案证明材料,扫描后用图像处理软件,在附件的表格上将别人的姓名、信息替换成自己的姓名、信息,文字、数字的字体字号,标记划线,就连后来加盖的公章都PS处理了,几乎达到以假乱整的地步。造假可谓是煞费苦心!可惜,这样的造假只能是抱着侥幸的心理,幻想着万一成功了呢!万一成功了呢!

档案利用过程中,类似的造假案例有很多,伪造、篡改档案是档案法明确的违法行为之一,管理档案的、出具档案者绝不能知法犯法,档案利用者也不能为了谋取私利,以身试法。

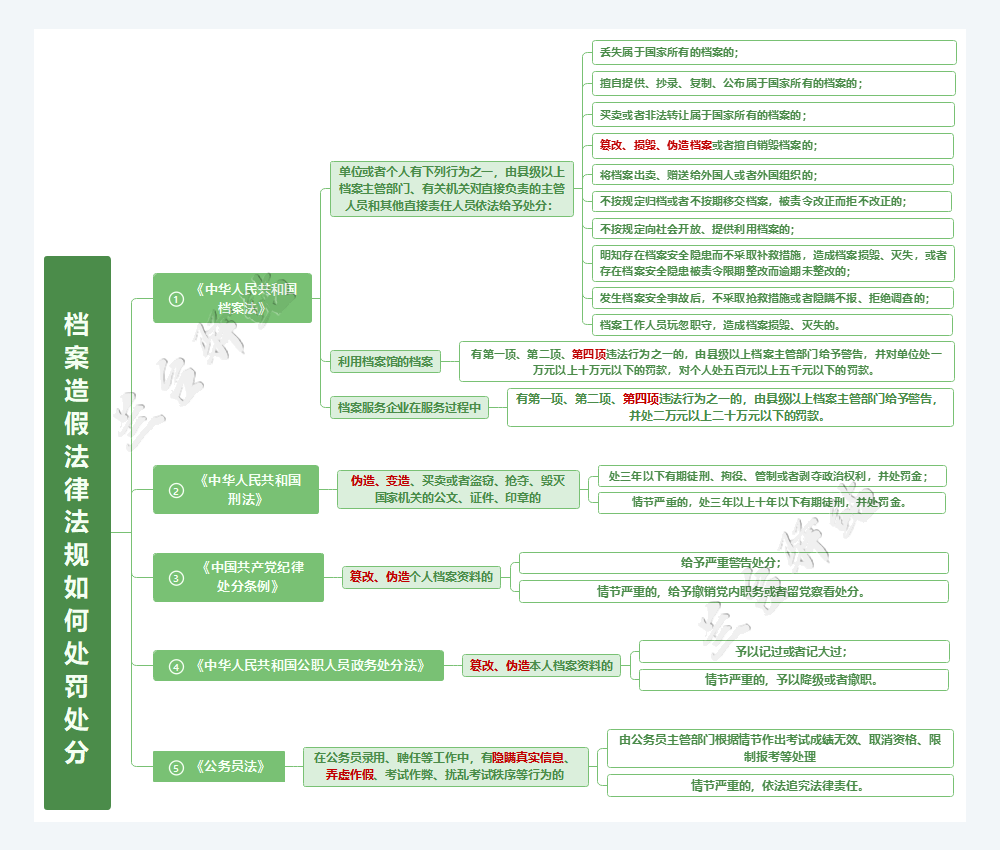

《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国档案法》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《公务员法》等法律法规,对伪造、篡改档案的违法行为有着明确的处罚处分,档案部门不仅自身要依法办事,依法管档,依法治档,更要做好档案普法宣传和教育,做到知法、敬法、畏法,人人守法,法守人人。

现阶段为解决群众用档难的问题,主要是靠出具档案复印件、打印件来作为解决问题矛盾的凭证依据。

如何做好档案证明的防伪工作呢?

1.注明档案出处、签字、盖章,这是最普遍应用的防伪方式,较为容易造假。

2.数字化后的档案,可以通过添加水印,加注档案信息、查档信息编码形式进行防伪,档案造假稍有难度。

3.定制专门档案证明纸张,印刷专门防伪图标,结合上述两种方式进行防伪,一般不易于档案造假。

4.应用信息技术手段,出具档案证明时,附带二维码,通过扫描二维码验证是否为馆方提供,是否和官方提供的材料一模一样,想要档案造假难!

上述几个手段,如能同时应用,档案利用者想要档案造假基本可以杜绝,至少可以做到少之甚少。

小伙伴们,你们在出具档案证明的过程中,为了防伪都有什么好措施?右下角留言!分享学习之!

时间:2024-05-09

时间:2024-05-09

来源:兰台驿站

来源:兰台驿站

藏公安网备:54010202000062号

藏公安网备:54010202000062号